La 10ème édition de la Semaine de la santé auditive au travail (SSAT) organisée par l’Association nationale de l’audition (ANA) s’est ouverte ce lundi avec la présentation du nouveau baromètre réalisé par l’Ifop.

La SSAT a 10 ans. C’est une étape importante et le Pr Jean-Luc Puel, président de l’ANA, a rappelé que les premières éditions ciblaient principalement les secteurs bruyants comme l’industrie, le BTP ou l’agriculture, mais que la nécessité de prendre en compte les conséquences du bruit dans tous les milieux professionnels était rapidement apparue.

La 9ème vague du baromètre Ifop-ANA met en lumière les publics les plus exposés aux nuisances sonores en milieu professionnel, souvent négligés par les politiques de prévention : les femmes, les personnes malentendantes et les travailleurs précaires… Mais d’autres profils spécifiques méritent également qu’on s’y arrête, a souligné l’ANA, comme les jeunes ou les salariés des administrations.

La question du vieillissement de la population active, et donc de la présence croissante de prebsyacousiques dans les effectifs des entreprises a également été soulevée. Pour Yann Griset, président de SurdiFrance, le bruit reste un obstacle majeur à leur inclusion : « Pour les personnes malentendantes, le bruit n’est pas qu’un désagrément. C’est un obstacle à la compréhension, à la participation et à l’égalité des chances. Les open spaces ou le télétravail peuvent aussi renforcer cette vulnérabilité. »

Un baromètre 2025 centré sur les vulnérabilités

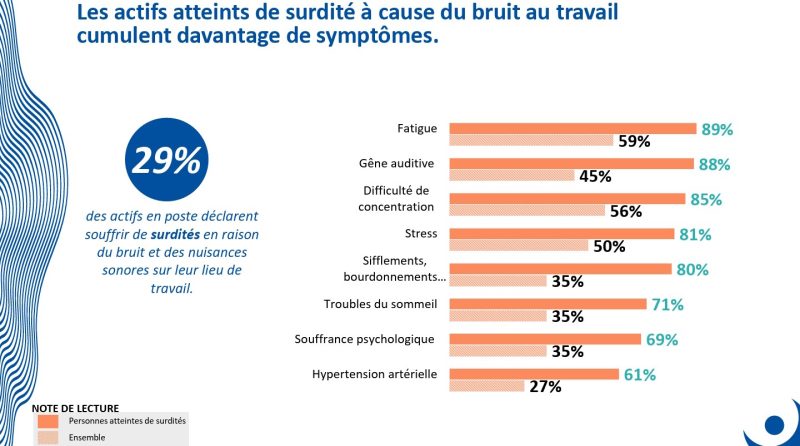

Présentée ce matin, la nouvelle édition du baromètre révèle que 56 % des actifs se plaignent du bruit sur leur lieu de travail (58 % disent subir au moins une répercussion négative), un chiffre stable, mais qui cache d’importantes disparités.

Les ouvriers, d’abord, restent les plus exposés : 61 % d’entre eux déclarent être gênés, plus de 4 sur 10 souffrent d’acouphènes, et plus d’un tiers évoquent des pertes auditives. Mais ils ont aussi plus conscience des risques et sont plus sensibilisés à la prévention : 62 % affirment que leur employeur leur propose des solutions de protection, contre 51 % en moyenne.

Les personnes aux revenus modestes sont également plus fragilisées. Elles ne se disent pas plus exposées que la moyenne mais signalent davantage d’impacts négatifs sur leur santé en général : troubles du sommeil, acouphènes et hypertension, autant de symptômes liés au bruit chronique. Les écarts sont très significatifs.

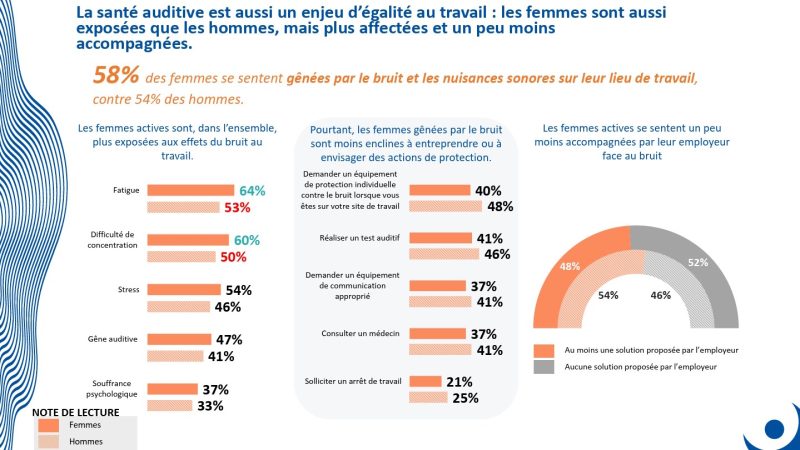

Les femmes se disent plus gênées que les hommes (58 % vs 54 %) et rapportent davantage de répercussions sur leur santé : elles évoquent plus souvent des difficultés de concentration et du stress, alors même qu’elles adoptent moins de mesures de protection… Ces résultats vont à rebours de leur comportement en général : les femmes sont globalement plus pro-actives que les hommes dans les pratiques de prévention, mais pas pour leur audition. « Les femmes sont présentes dans des environnements auxquels on ne pense pas toujours, comme les guichets ou les plateformes d’accueil, souligne Laurence Hartman, économiste au Cnam. Ces espaces sont de véritables angles morts de la prévention. »

Déjà étudiés spécifiquement dans d’autres enquêtes commandées par l’ANA, les jeunes se montrent en moyenne plus sensibles au bruit et plus exigeants en matière de calme, ce qui les distingue des générations plus âgées qui « ont intégré la perte auditive comme une fatalité », a souligné le Pr Puel.

De fait, les spécificités de chaque catégorie de travailleurs et travailleuses font ressortir les limites de politiques de prévention au travail trop standardisées, qui manqueraient une partie de leur cible. Au rebours, l’ANA milite, par la voix de son porte-parole Sébastien Leroy, pour des actions qui tiennent compte de ces différences.

Vers une prévention plus inclusive

La prévention des effets néfastes du bruit devrait, idéalement, adopter une approche différenciée, tenant compte du genre, des conditions sociales et des différents niveaux de vulnérabilité. « Il faut croiser les déterminants sociaux et de genre pour dépasser les limites d’une prévention trop uniforme », a résumé Sébastien Leroy. Des études qui tiennent compte non seulement des effets tangibles, physiologiquement mesurables, mais également des ressentis et des perceptions (les femmes se déclarent, par exemple, plus fortement perturbées et plus stressées par le bruit, lorsqu’elles doivent effectuer une tâche, que les hommes) sont donc nécessaires pour adapter les mesures de prévention et de protection.